持続可能な「仕組み」づくりに挑む2025年2月28日(金)夜9時

MC

小谷真生子(経済キャスター)、藤井由依(テレビ東京アナウンサー)

解説

松本裕子(日本経済新聞記者)

ゲスト

宮田裕章(慶応義塾大学教授)

誰でも経験があると思います。仕組みさえしっかりできていれば、物事は実にうまく回るということを―。一方、仕組みができていないと、無駄が多い、効率が悪い、危ない、安定しない、長続きしない、などなど、SDGsやESG、サステナビリティの概念が目指す方向とはまるで逆に作用してしまいます。それが原因で人々に負の感情が生まれ、紛争や戦争に発展してしまうことも否定できません。

持続可能な、長続きする「仕組み」とはどんなものか―。私たち人類の永遠のテーマのひとつです。今回はそのテーマに挑む人々の姿を取材しました。

- ・車のライティング技術で安心・安全な道路の仕組みをつくる~小糸製作所

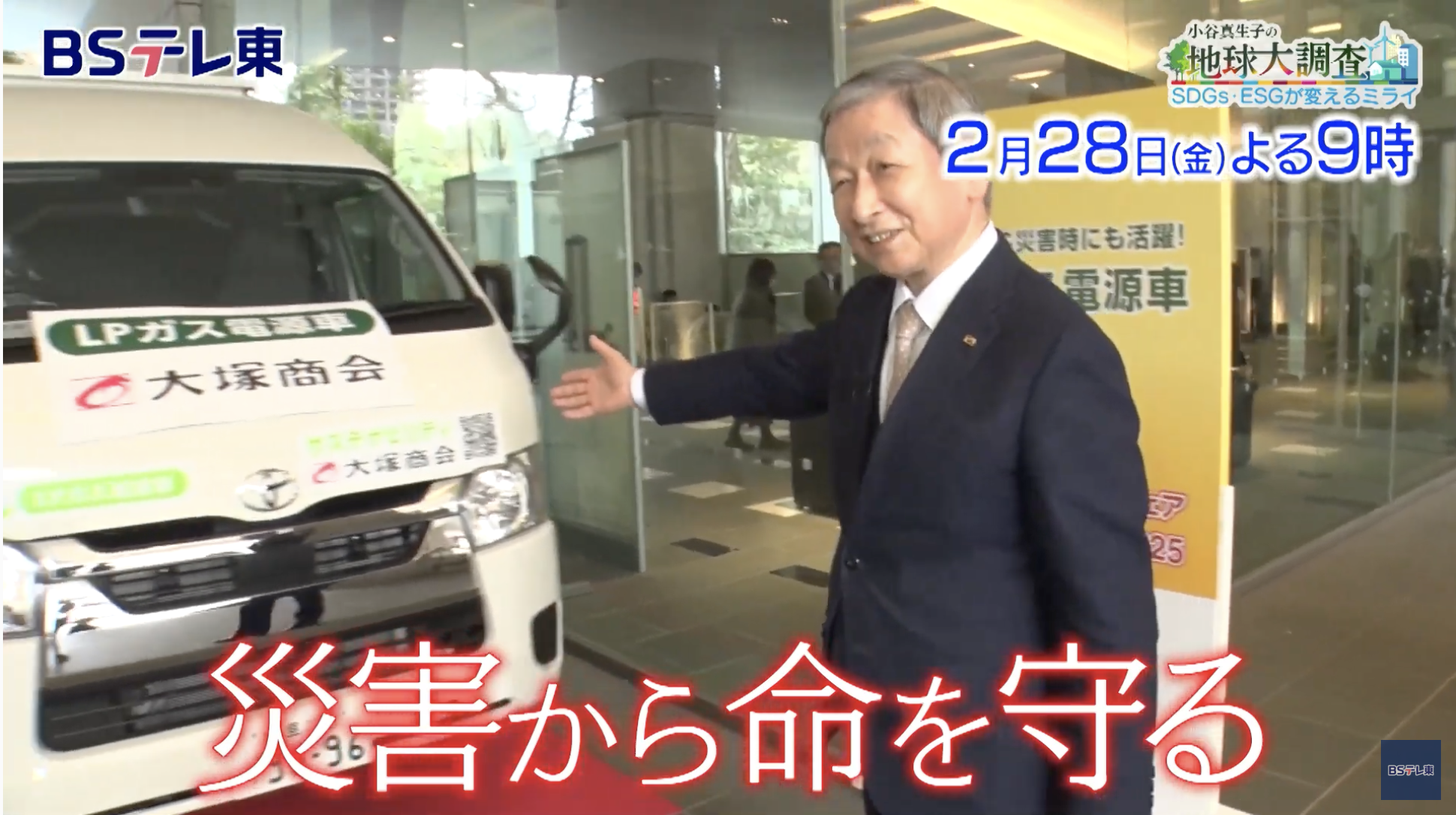

年間3000人が亡くなっている交通事故。特に夜間の事故は、昼間と比べるとおよそ3倍も発生している。そんな夜間の事故を無くすため、自動車のヘッドランプで世界トップシェアを誇る小糸製作所が開発したのが、光を自動でコントロールするハイビーム。運転手や歩行者の命を守る、光の最新技術に迫る。 - ・官民連携で巨大災害対応の仕組みをつくる~大塚商会

南海トラフ巨大地震に備え、愛媛県の宇和島市では防災に関する機材や備品の強化を行っている。防災支援を行うために活用しているのが企業版ふるさと納税。業務用品の支援を行う大塚商会がなぜ自治体の支援に乗り出すのか?官民が連携する防災対策の現状を探る - ・「ダム」を持続可能に、より発電の効率を高くする仕組みをつくる~日立三菱水力

コンクリートで作られた巨大なダムは100年以上使える強固さを持つ。一方でダムに併設された水力発電所を維持するためには、発電機などの機器のメンテナンス・更新が不可欠だ。太陽光発電で余った電力の調整弁の役割を果たしている水力発電を陰で支える日立三菱水力の技術力に迫る。 - ・「超高真空」の特許技術で新たな食品物流の仕組みをつくる~インターホールディングス

水や酒などの液体から米やコーヒーなどの食品まで、真空パックで保存することで鮮度を保ち長期間の保存を可能にした「超高真空」技術。令和の米騒動で話題となった米の備蓄や、災害時の食品の保存、さらには物流革命にも貢献すると期待されるベンチャーの独自技術に迫る。 - ・貧困から脱却する社会の仕組みづくり~フィリピン

- ほか